성춘향과 이몽룡의 사랑이야기 춘향전은 신분을 초월한 사랑을 그리고 있는 고전소설입니다. 고전문학 지문으로 출제가 되기도 합니다. 춘향전의 소개와 위기 일부분, 조선시대 신분제도에 대해 정리해 보겠습니다.

춘향전 전체 줄거리

춘향과 몽룡, 백년가약을 맺고 이별하다.

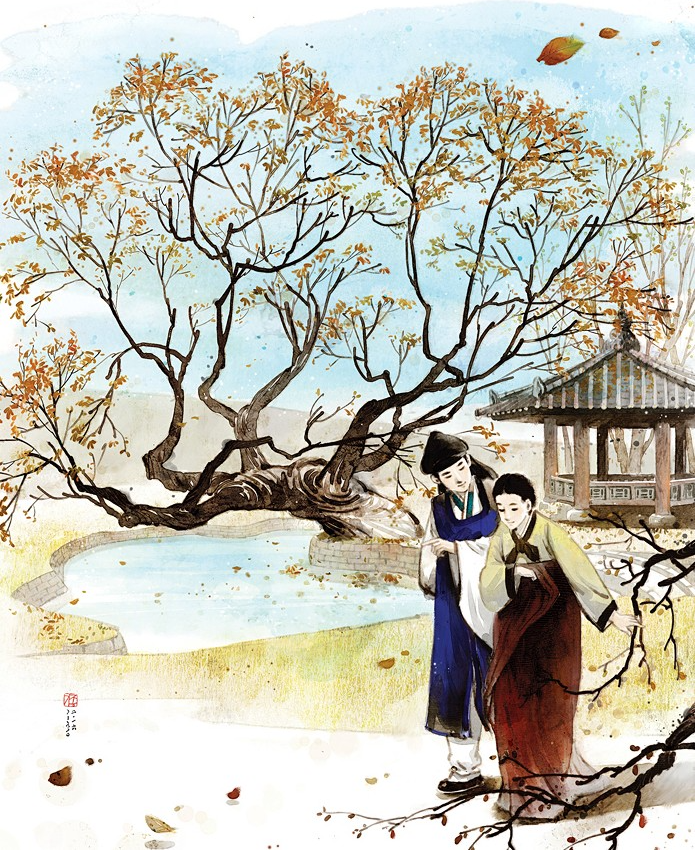

퇴직 기생인 월매의 딸 춘향은 용모가 아름답고 시화에 능했다. 남원 부사의 아들 몽룡이 봄 경치를 구경하러 광한루에 나갔다가 그네를 타는 춘향을 보고 한눈에 반하여 두 청춘남녀는 백년가약을 맺는다.

그런데 벼슬을 하고 있는 몽룡의 아버지는 한양으로 옮겨가야 해서 둘은 이별을 하게 된다.

춘향, 변 사또의 수청 요구를 거절한다

남원에 새로 부임한 사또 변학도는 춘향이의 미모가 아름답다는 소문을 듣고 춘향이를 불러들여 자신의 수청을 들라고 강요한다.

이를 거절한 춘향은 형장을 맞고 옥에 갇힌다.

암행어사가 된 몽룡, 거지꼴로 변장하여 춘향과 재회한다.

장원급제하여 전라도 암행어사가 되어 이몽룡은 남원으로 내려와 변학도의 학정을 듣고 춘향이 옥에 갇혀 있다는 소식을 듣는다.

몽룡은 자신의 신분을 감춘 채 거지꼴로 춘향어미 월매를 만난다.

춘향은 몽룡을 향한 변함없는 사랑을 보이며 자신이 죽으면 자주 왕래하는 길에 묻어달라고 유언을 한다.

몽룡, 어사출두하여 춘향을 구한다

변사또생일날 각 읍 수령들이 모인다.

이몽룡은 초대받지 않았지만 거지꼴로 잔치에 참석하여 탐관오리를 풍자하는 한 시를 짓는다.

암행어사가 출두하여 변사또와 수령들은 넋을 잃고 허둥대고, 어사또 몽룡은 변 사또를 파직한다.

어사또는 춘향을 불러 절개를 시험하지만 변함없는 절개를 나타내는 춘향, 몽룡은 춘향에게 자신의 신분을 밝힌다.

춘향과 몽룡 행복하게 산다

춘향은 몽룡과 함께 남원을 떠나 상경하고, 임금으로 부터정렬 부인에 봉해진다.

이후 춘향과 몽룡은 행복한 일생을 보낸다. 자손 대대로 ~~~~~~~~~~

춘향전 위기 일부분

춘향이 저의 모친 음성을 듣고 깜짝 놀라서,

"어머니 어찌 오셨소, 몹쓸 딸자식을 생각하여 천방지축으로 다니다가 낙상하기 쉽소. 다음부터는 오시지 마옵소서"

"날랑은 염려 말고 정신을 차리어라. 왔다."

"오다니 누가와요?"

"그저 왔다."

"갑갑하여 나 죽겠소. 일러주오. 꿈 가운데 님을 만나 온갖 회포 나누었더니 혹시 서방님께서 기별 왔소? 언제 오신단 소식 왔소? 벼슬 띠고 내려온단 공문 왔소? 애고 답답하여라."

"너의 서방인지 남방인지 걸인 하나가 내려왔다."

"허허, 이게 웬 말인가, 서방님이 오시다니 꿈결에 보던 님을 생시에 본단 말인가."

문틈으로 손을 잡고 말 못 하고 기가 막혀.

"에고 이게 누구시오? 아마도 꿈이로다. 그토록 그린 님을 이리 쉽게 만날쏜가.

이제 죽어도 한이 없네.

어찌 그리 무정한가.

박명하다 나의 모녀.

서방님 이별 후에 자나 누우나 님 그리워 오래도록 한이더니.

내 신세 이리되어 매에 감겨 죽게 되는 날 살리러 와 계시오."

한참 이리 반기다가 님의 형상 자세히 보니 어찌 아니 한심하랴.

"여보 서방님, 내 몸 하나 죽는 것은 설운 마음 없소마는 서방님 이 지경이 웬일이오."

"오냐 춘향아, 설워마라. 인명이 재천인데 설마한들 안 좋은 일 있겠느냐."

(극단적인 단어를 사용하면 색인생성이 안된관계로 원작 그대로 실을 수 없음을 양해 바랍니다.)

<중략>

[변사또의 생일잔칫날 가까운 읍의 수령들이 모인다. 거지꼴을 하고 몽룡이 잔치에 참석한다. 변 사또는 몽룡을 쫓아내려 하지만 양반의 후예인 듯하니 말석에 앉히자는 운봉의 말에 마지못해 따르고 초라한 상을 내준다.]

운봉이 하는 말이

"이러한 잔치에 풍류로만 놀아서는 맛이 적사오니 차운(남이 지은 시의 운자를 따서 시를 지음) 한수씩 하여 보면 어떠하오?"

"그 말이 옳다."

하니 운봉이 운을 낼 제 '높을 고 高' 자 '기름 고 膏'자 두자를 내어 놓고 차례로 운을 달아 시를 짓는다.

이때 어사또 하는 말이

"걸인이 어려서 한시깨나 읽었더니 좋은 잔치당하여서 술과 안주를 포식하고 그냥 가기 염치없으니 차운 한 수 하사이다."

운봉이 반겨 듣고 필연(붓과 벼루)을 내어 주니, 좌중 사람들이 다 짓지도 않았는데 순식간에 글 두 귀를 지었으되.

백성들의 형편을 생각하고 본관 사또의 정체를 생각하여졌겠다.

금준미주 천인혈이요

옥반가효 만성고라

촉루낙시 민루낙이요

가성고처 원성 고라.

금동이의 아름다운 술은 일만 백성의 혈이요

옥소반의 아름다운 안주는 일만 백성의 기름이라

촛불 눈물 떨어질 때 백성 눈물 떨어지고

노랫소리 높은 곳에 원망 소리 높았더라

이렇듯이 지었으되 본관 사또는 몰라보는데 운봉이 글을 보며 속으로 '아뿔싸. 일이 났다!'

이때 어사또가 하직하고 간 연후에 각 아전들을 불러 분부하되.

"야야. 일이 났다."

공방 불러 돗자리 단속.

병방 불러 역마 단속.

관청색 불러 다과상 단속.

옥형리 불러 죄인 단속.

집사 불러 형구 단속.

형방 불러 문부 단속.

사령 불러 숙직 단속.

한참이리 요란할 제 사정 모르는 저 본관 사또가. "여보 운봉은 어디를 다니시오?"

"소피를 보고 들어오오."

본관 사또가 술주정이 나서 분부하되, "춘향을 급히 올리라."

이때에 어사또 부하들과 내통한다.

서리를 보고 눈길을 보내니 서리, 중방 거동보소.

역졸을 불러 단속할 제 이리가며 수군, 저리 가며 수군수군, 서리, 역졸 거동보소.

외올망건 공단모자 새 패랭이 눌러쓰고, 석 자 감발 새 짚신에 한삼 고의 산뜻하게 차려입고, 육모 방망이 사슴 가죽끈을 손목에 걸어 쥐고, 여기서 번쩍, 저기서 번쩍, 남원읍이 우글우글, 청파 역졸 거동 보소.

달 같은 마패를 햇빛같이 번쩍 들어,

"암행어사 출두야."

외치는 소리에 강산이 무너지고 천지가 뒤집히는 듯 초목금수인들 아니 떨랴.

남문에서, "출두야."

북문에서 "출두야."

동서문 출두 소리 맑은 하늘에 진동하고.

"모든 아전들이 들라" 외치는 소리에 육방이 넋을 잃어,

"공형이오." 등채로 휘닥딱.......

좌수 별감 넋을 잃고 이방, 호방 혼을 잃고 나졸들이 분주하네.

모든 수령 도망갈 제 거동보소.

인궤(관아에서 쓰는 도장) 잃고 강정 들고, 병부 잃고 송편 들고, 탕건 잃고 용수 쓰고 갓 잃고 소반 쓰고,.....

<중략>

조선시대 신분제도

조선은 사람의 신분을 양민과 천민으로 구분하는 '양천제'라는 법적 신분제도가 있었다.

양민은 과거를 보고 벼슬할 수 있는 권리와 세금과 부역을 해야 할 의무가 있었다.

천민은 개인이나 국가에 소속되어 세금을 내거나 부역을 할 의무는 없지만 각종 구속을 받았고 기본권을 보장받지 못하며 벼슬을 할 수 있는 길이 원천적으로 없었다.

그러나 양반, 중인, 상민, 천민으로 나뉘는 '반상제'에 따라 다시 신분이 구별되었다.

처음에 양반은 관직을 가진 문관과 무관의 신분을 지칭하는 개념으로 사용되었다가 그 가족과 가문까지 양반으로 불리게 되었다.

즉 지배신분층을 양반으로 지칭하게 되었다.

신분은 자식에게 대대로 이어졌고 혼인도 같은 신분 안에서 이루어졌다. 양반들은 자신들의 기득권을 지키기 위해 향리층, 서리, 기술관 역리들을 하급 신분인 중인으로 격하시켰다.

그리고 첩이 난 소생들은 서얼이라고 하여 관직진출을 제한하였다. 또 어머니가 천민이면 자식도 어머니의 신분을 따르는 '종모법'을 시행하였다.

[춘향전]의 춘향과 몽룡은 이런 고난을 겪는 것은 신분제도 때문이라고 할 수 있다.

양반인 몽룡과 춘향이 만나 정실부인이 되는 것은 처음부터 불가능에 가까운 일이었다.

하지만 권력의 횡포에서 춘향이 지켜낸 정절 덕분에 사랑과 신분상승을 이룬다.

[춘향전]의 춘향의 모습은 권력의 횡포에서 자신을 지키려 했던 평민들의 의지와 신분적 제약에서 벗어나고자 했던 평민들의 바람을 담았다고 볼 수 있다.

댓글